日本と災害

日本列島は、「プレート」と呼ばれる薄い岩の板に覆われた地球の表面に位置しています。日本は、ユーラシアプレート、北米プレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートという4つのプレートがぶつかり合う場所にあるため、地震が非常に多く、「地震大国」と呼ばれています。

実際に、世界中で起きたマグニチュード6以上の地震のうち、18.5%が、世界の陸地面積のわずか0.29%にすぎない日本で発生しています。

そして現在、「東海地震」「東南海・南海地震」「日本海溝・千島海溝を震源とする海溝型地震」「首都直下地震」など、重大な地震の発生が懸念されています。

日本で起こりうる災害は、地震以外にもさまざまです。以下に主な災害とその特徴を紹介します。

火山噴火

日本はプレートの境界に位置しており、世界の約7%にあたる111の活火山が集中しています。火山の噴火では、火山灰や噴石の降下、火砕流、溶岩流、火山性泥流、山体崩壊、地滑りなどが発生し、大きな被害をもたらします。

また、噴火の前後には地震活動や地殻変動、火山ガスの放出も伴い、複合的な災害が起こります。

豪雨

日本では7月ごろ、南から湿った高気圧が張り出し、北の冷たいオホーツク海高気圧とぶつかることで「梅雨前線」が発生します。近年では、暖かく湿った空気が山にぶつかって積乱雲が繰り返し発生し、同じ場所に長時間強い雨を降らせる「線状降水帯」が形成され、被害が拡大しています。

台風

台風は北西太平洋で発生する熱帯低気圧のうち、最大風速が秒速17m以上のものを指します。世界中の台風の約36%がこの地域で発生し、日本はその進路上にあります。台風がゆっくり進むと、海水を大量に吸い上げながら勢力を強め、日本列島に大雨をもたらします。

河川の氾濫・土砂災害

日本は「山々谷々津々浦々」と表されるように、国土の約70%が山地で、四方を海に囲まれています。この急な地形により、河川は流れが速く、氾濫しやすい傾向にあります。梅雨や台風で地中に水分がたまると、土石流、地すべり、がけ崩れなどの土砂災害が発生しやすくなります。

豪雪

冬になると、シベリアからの寒気が日本海を越えて流れ込み、水蒸気を含んだ空気が日本海側に雪をもたらします。このため、豪雪地帯では大雪による家屋の倒壊や雪崩、人身事故といった被害が発生します。

企業防災の事前準備

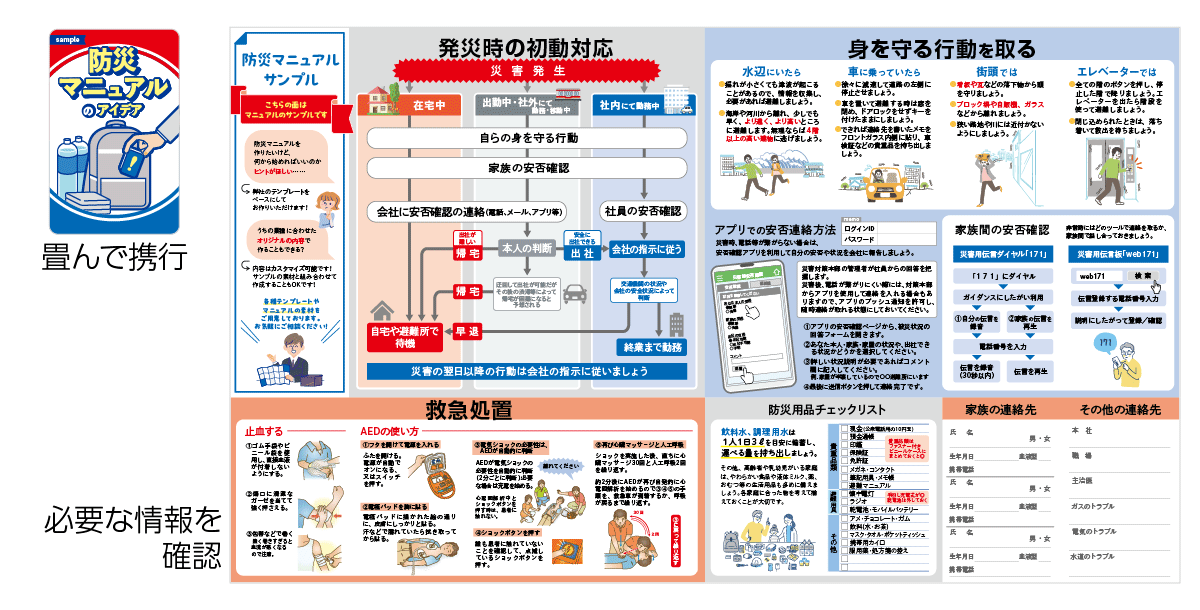

発災時の初動を全社員・全職員で共有する

災害への備えと対応の基本方針

地震だけでなく、火災・土砂崩れ・停電・水害など、災害時には二次被害が発生する可能性があります。こうした被害を想定した対策が重要です。

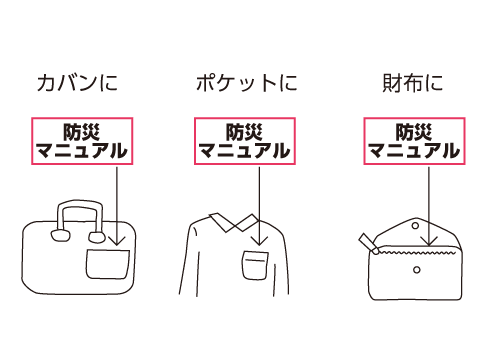

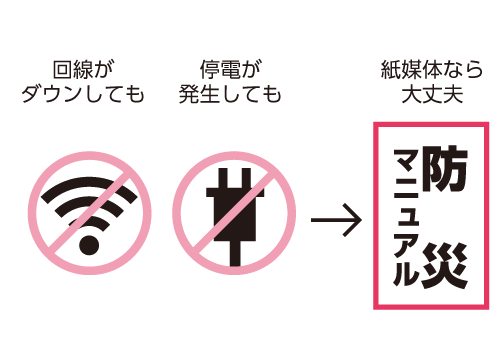

紙媒体でのマニュアル整備を推奨

防災マニュアルは紙で作成することをおすすめします。その理由は以下の通りです。

- ITリテラシーに関係なく、誰でも使える

- 停電やインターネット回線の障害があっても閲覧できる

(※例:2018年の北海道胆振東部地震では全域で大規模停電=ブラックアウトが発生)

全社員がこのマニュアルを「発災時の行動指針」として認識し、常に携行できるようにしておきましょう。

マニュアルを作って終わりではなく、周知と浸透が何より大切です。

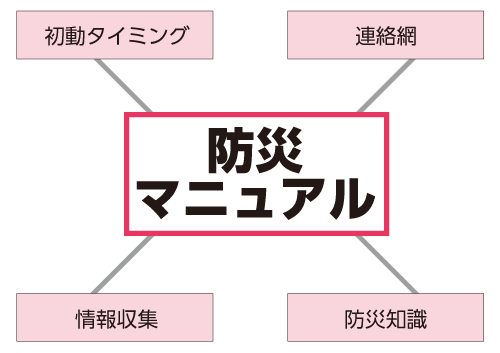

災害対応体制の整備

災害対策本部の設置

- 開設のタイミング、組織体制、設置場所を明確化

- 各メンバーの役割と任務を事前に決めておきます

情報収集の体制づくり

- 把握するべき情報:人・モノ・建物・設備・交通・ライフラインの状況

- 主な情報源:

- 気象庁の警報・注意報

- Lアラート(災害情報共有システム)

- 国土交通省 防災情報提供センター など

連絡網の整備

- 各部署・チームごとに連絡網を作成

- 連絡内容:レベルに応じた対応策を即時通達します。

- 対応レベルに応じて、迅速に指示を共有できる体制に

- 「災害対策本部」が最終判断を下し、通知します

例:勤務継続・帰宅指示・自宅待機 など

防災備蓄とその管理

従業員の帰宅困難に備えた備蓄(東京都条例基準)

1人あたり3日分:

- 水 9リットル

- 食料 9食

- 毛布 1枚

備蓄品の管理と周知

- 備蓄品がどこに保管されているか、どう使うかを明確にし、社員へ共有

- 停電時に実際に使えるか、事前に試用することが重要

防災備蓄品(例):

- ヘルメット/バッテリー/軍手/懐中電灯・LEDライト

- 保存水/缶詰パン/食品用加熱袋/加熱剤/簡易トイレ

- ナイフ・缶切り・栓抜き/工具セット/土嚢/ホイッスル/レジャーシート

- 毛布・ブランケット/エアまくら・アイマスク・耳栓・スリッパ・給水袋

- 歯ブラシ/除菌アルコール/水不要シャンプー/ウェットタオル

- 布テープ・レインコート・カイロ・乾電池

- マスク・常備薬・救急セット・三角巾 など

安否確認システムの導入

- 災害発生時、従業員の無事を確認することが最優先

- 通信回線の混雑や、基地局の停止、回線オーバーなども考慮し、複数の確認手段を準備

• 例:安否確認システム、グループチャットアプリの活用 など

データと業務のバックアップ

- 重要なデータの喪失に備えて、定期的なバックアップをルール化

例:誰が・いつ・どこにバックアップを取るのかを明記 - クラウドサービスを利用すれば、遠隔地でもデータが保管でき、早期復旧に有効

- 重要業務には、代替手段や代替要員の準備も必要

災害に関する教育と訓練

知識の共有と予測

- 災想定すべきリスク:災害の種類・避難経路・避難場所

- 防災教育では、クライシスマネジメント(人材・設備・経費・情報・仕組み)を学びます

防災訓練の実施

防災訓練は、様々な災害に対応した訓練が必要です。

- 避難誘導訓練(地震・火災)

- 初期消火・応急救護訓練(AED・心肺蘇生)

- 救出・搬送訓練

- 顧客対応訓練(避難誘導)

- 備蓄品の使用訓練(停電時の実地テスト)

- 火災・水害・雨漏りなど二次被害を想定した訓練

発災直後の対応フロー

現状把握(情報収集)

- テレビ・ラジオ・防災行政無線・インターネットからの情報収集

- 被害状況の把握:人的被害・建物・設備・資材・ライフラインの状態

応急対応

初期の救助・消火・医療対応・避難誘導など

このように、災害への備えは「予測」「準備」「教育」「訓練」「初動対応」のすべてが一体となって初めて効果を発揮します。企業としての責任を果たすためにも、日頃から防災意識の醸成と継続的な見直しが不可欠です。

※画像はイメージです。実際のサンプルとは一部デザイン等が異なる場合がございます。

復旧・復興フェーズで求められる対応

社員の心のケア(メンタルサポート)

災害後は、被害の大きさに応じて社員の心にも深い影響が残ることがあります。

以下のような精神的な不調に対し、企業として適切なケアを行うことが重要です。

•急性ストレス反応

•解離反応(現実感の喪失など)

•死別にともなう心理的反応

•外傷後ストレス障害(PTSD)

•うつ病などの気分障害

心の健康を守るため、社内相談窓口の設置や専門家によるカウンセリング支援体制の整備も検討しましょう。

被災拠点の早期復旧

業務に不可欠な施設が被災した場合、早期復旧を目指した対応が必要です。

•本社ビル

•工場・製造ライン

•データセンター など

施設ごとの優先順位を定め、復旧計画を事前に準備しておくことが鍵となります。

事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の策定

地震や台風などの自然災害に限らず、感染症の拡大、テロ、大規模事故、サプライチェーンの断絶、突発的な経済変動など、企業活動を脅かすさまざまなリスクに備え、事業継続計画を策定しておくことが重要です。

BCPは、こうした不測の事態においても、

•重要な業務を中断させない

•あるいは可能な限り短期間で復旧させる

ための「方針・体制・手順」を定めた計画です。

また、社内においてもBCPやBCM(事業継続マネジメント)への理解と意識を浸透させ、定期的にその有効性を評価・改善していくことが求められます。

事業継続マネジメント(BCM:Business Continuity Management)

BCMとは、BCPの策定・更新に加えて、以下のような活動を平常時から継続的に実施するマネジメントプロセスです。

•事業継続に必要な予算・資源の確保

•優先業務や代替手段の整理

•教育・訓練による社内の体制強化

•定期的な点検と改善のサイクル

サプライチェーン全体に関わるリスク

近年、分業化・外注化が進んだことにより、1社の被災がサプライチェーン全体に連鎖的な影響を及ぼすリスクが高まっています。

(例:原材料の供給停止、部品の生産停止、輸送の遅延など)

このような事態に備え、BCMの導入は「企業の存続」と「社会的責任の履行」の両面で不可欠となっています。

0120-995-744