企業防災

テンプレート防災マニュアルを作成するお手伝いをいたします。

日本が災害大国であることは、否めない事実です。

巨大な太平洋プレートやフィリピン海プレートが拡大しながら、アジア大陸の東端にある海底の溝(トラフ)に潜り込むように動いています。

日本はまさにその境界線に接するように位置していますので、地震が絶えることなく続いています。

太平洋で発達した熱帯低気圧が台風となって、毎年襲いかかります。

そして、豪雨、がけ崩れ、土石流、地滑りを引き起こします。

また、日本は火山の国でもあり、火山性地震も発生します。

最近は熱帯性気候へと変化しつつあり、線状降水帯による集中豪雨が発生しています。

昨今、防災に取り組む企業が増えており、当社では「企業のための防災マニュアル」を作成するお手伝いをしています。

企業向け防災マニュアルのテンプレートをご用意しています。

当社の既製品をカスタマイズして貴社用に作成できます。

ガジェットを組み合わせて、貴社オリジナル版を作成できます。

防災マニュアルの重要性 全従業員への周知

発災時の初動行動は全従業員が周知する必要がありますので、明文化したマニュアルを作成することをお勧めしています。

時系列に沿った行動を簡明に記載します。

そして、現場の状況に応じた行動については従業員の裁量に委ねるようにしましょう。

災害は、予測ができませんので、外出先で出遭うかもしれませんし、休日に発生するかもしれません。

従業員全員に配布する防災マニュアルは、いつどこで災害が発生しても対応できるように、常に携帯できるポケットタイプのものを推奨いたします。

自治体の「初動マニュアル」が先行していますので、とても参考になるかと思います。

また、発災時はパニックになりがちです。

パニックになっても基本的な考え方を思い出すために、平時から訓練をしておくことが大切です。

防災マニュアル は大きく2つに分類

防災マニュアル は、突発対応と事前準備の2つに分けられます。

防災マニュアル 1:突発対応:発災時に従業員が迷わずに行動するために

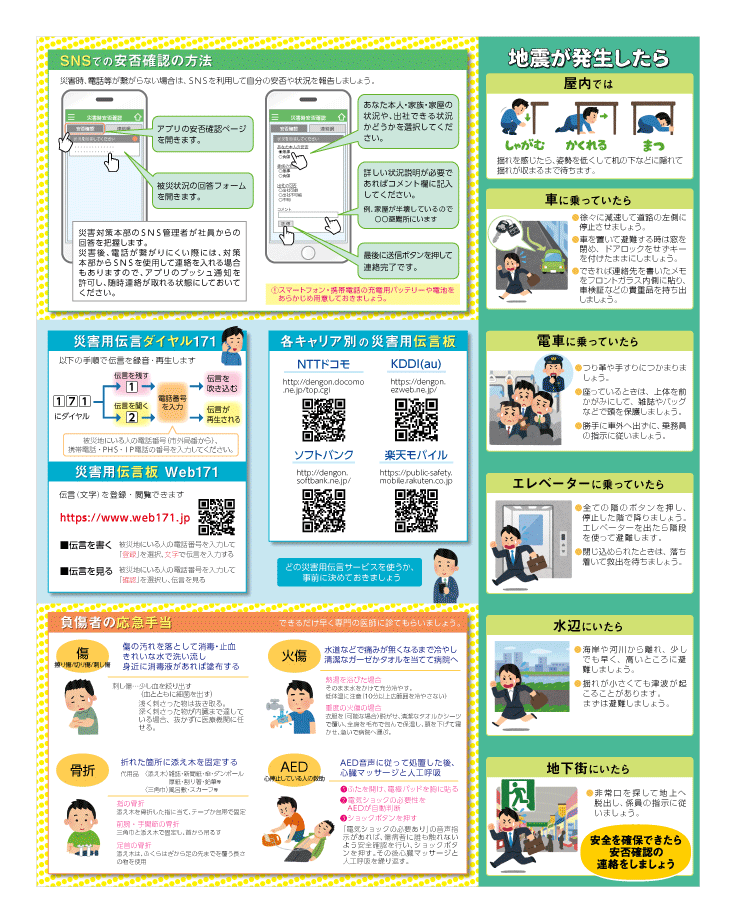

- 災害伝言ダイヤル

- 一般に利用されている災害時の伝言ダイヤルです。家族の安否確認に利用します

- 安否確認の方法

- 企業が災害発生時の安否確認のために準備しておくこと。運用方法などを記載します。

- 自分の必要情報

- 病歴や現在治療中の病気、服用中の薬などを記入しておきます。

- 連絡体制

- 従業員が適切な行動をするために、経営層の指示が速やかに下へ伝わる必要があります。

また、経営層が判断を下すためには、情報を上に伝える連絡網が必要です。

つまり、それぞれの連絡体制を整えなければいけません。 - 発災時の行動の仕方

- 自分がいる場所に応じた行動が迷わずに採れるように明確に表現しましょう。

たとえば、社用車にロックをしないで避難することは、なかなかできません。会社から発信しなければいけないことです

防災マニュアル 2:事前準備:事前に学び、準備しておくために

- 負傷者の応急手当

- 目の前に負傷者が出た時のために、誰でも簡易にできる応急手当の方法

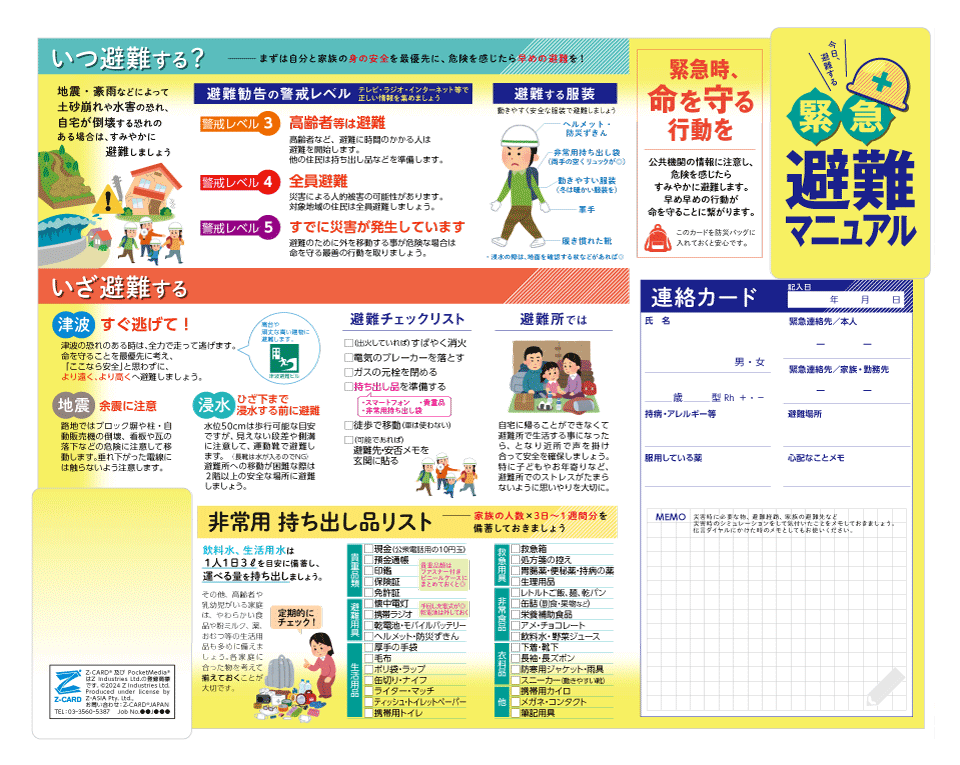

- 避難チェックリスト

- 避難する時に重要となるポイントを覚えておきます。

- 持ち出し品リスト

- 非常時にすぐに必要なものを持ち出せるようにリストをチェックしながら準備しておきます。

- 避難の仕方

- 状況に応じた避難を覚えておきます。

- 警戒レベルとは

- 警戒レベルの知識を身につけ、いつ避難すべきかを熟知します。

企業の指針を示す

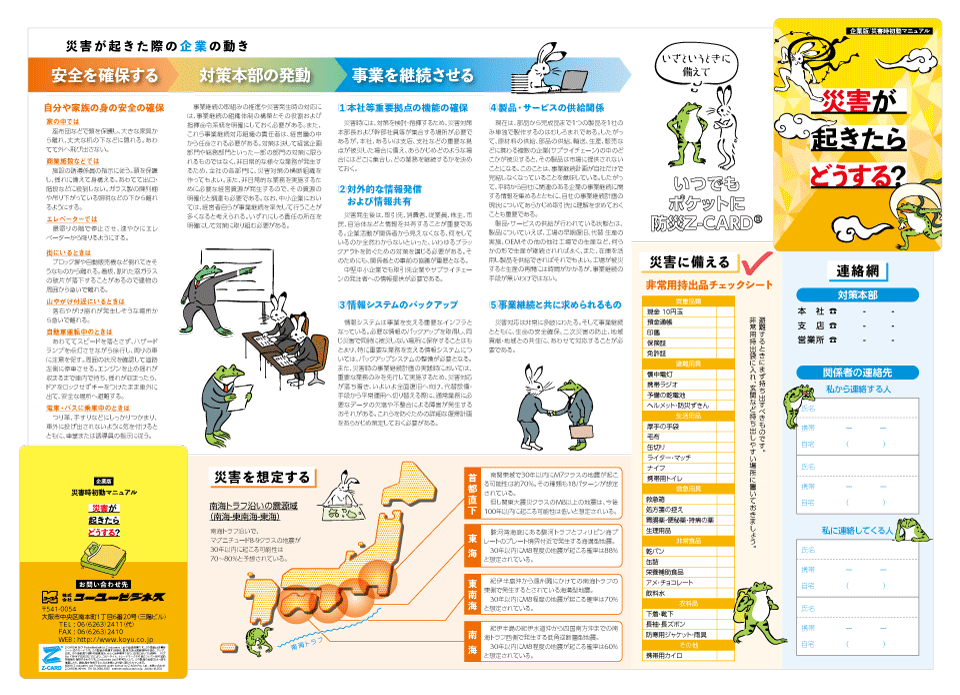

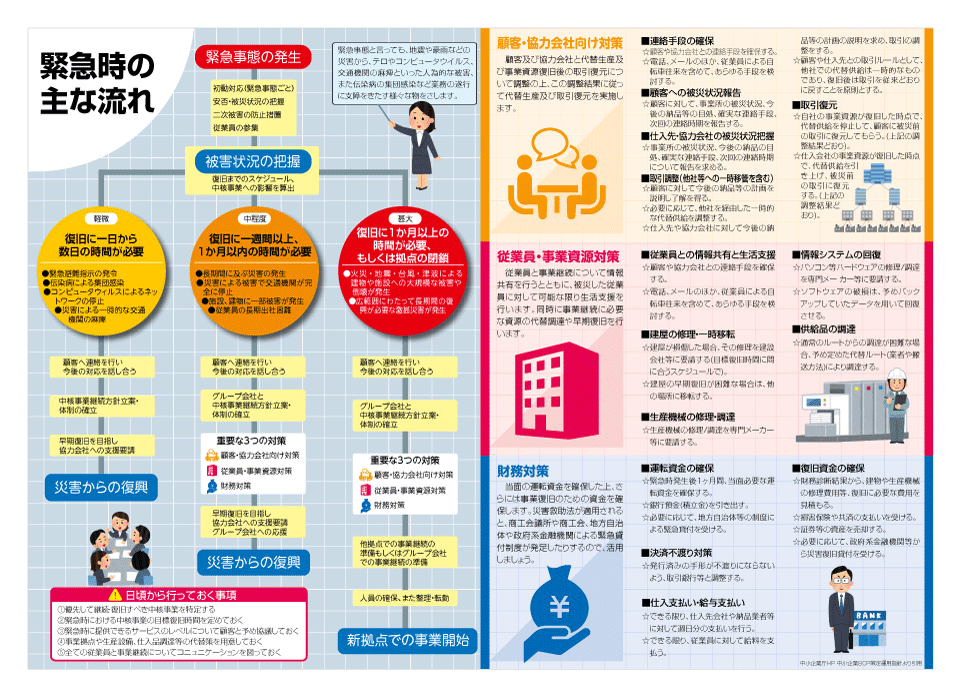

発災後または発災以前に企業が行う活動としては、次のようなことが考えられます。

- 危険度の把握(事前の被害の想定)

- 企業が地震対策を検討するときは、費用対効果の見極めが必要となります。

大地震に限定せず、地震の発生頻度・規模を想定します。 - 従業員・家族・経営資源の安全確保

- 会社と離れた場所でも、活動できる判断基準

- 営業活動などで外出している時、出張時、休みの日など会社から離れた場所で地震に遭遇しても、どの程度の震度でどのような行動を採るかを判断できるように、取り決めておきます。

- 顧客の安全確保

- 二次災害の防止

- (地域へ迷惑をかけない)自販機やブロック塀の転倒など

- 事業の早期復旧

- 地域への救援活動

- 社会システム全体の麻痺を考慮

- 関連企業の復旧活動

これらの企業方針を事前に決めておくことにより、混乱を防ぐことができます。

危機管理対策組織の策定

被害を最小限に抑えるためには、統制の取れた行動が必要です。

緊急時の行動の優先順位と役割分担を明確にしておかなければいけません。

人員情報・救護救援・生活物資・地域対応・IT及び通信の復旧・生産復旧・資材復旧・得意先対応などの担当部署を決定します。

指揮・命令系統の担当者は被災により連絡できない場合も想定し、すぐに代理ができる補佐役も必要です。

災害対策本部の設置場所と設置タイミングも明確にします。

本社に設置することが多いようですが、本社の被害が大きい時のために第二設置場所も決めておきます。

発災時間が休日や夜間の場合の参集要員も決めておきましょう。

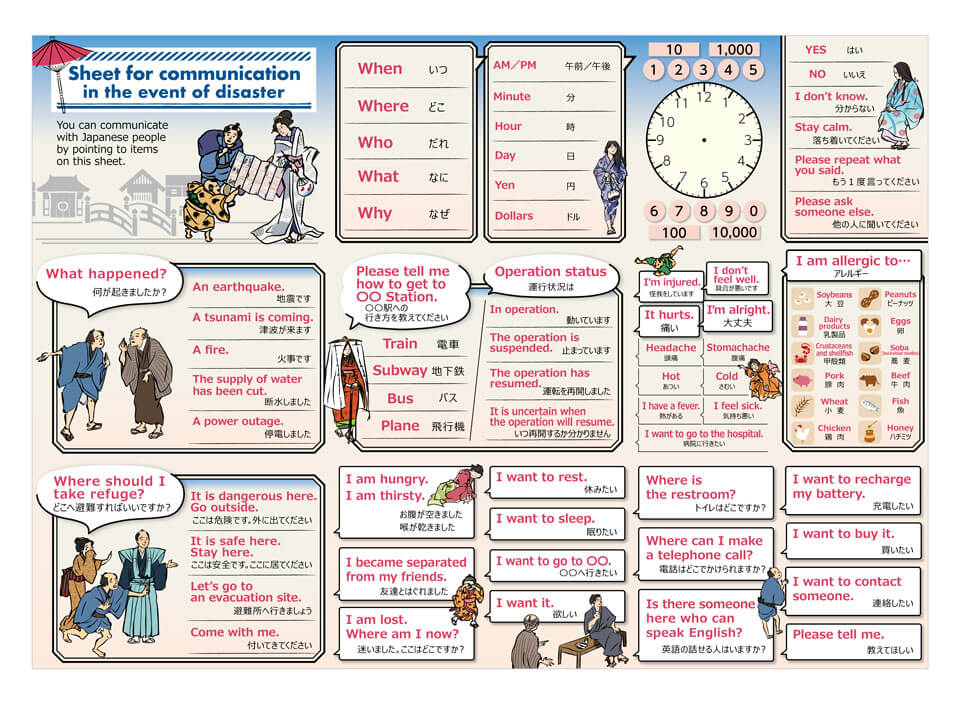

多言語化

従業員に外国人の方がおられる会社が増えています。

これからもますます増える傾向ですので、外国人の方が迷わず初動ができるように多言語化しておくことも重要です。